投稿者のアーカイブ

墨が黴びたり腐ったりするのはどうしてですか。その使い道はありますか。

2016年9月26日 月曜日膠はコラーゲンを含むゼラチンを主成分とするタンパク質の一種であります。

細菌の寒天培養と同じく膠も細菌にとっては理想的な栄養源なのです。乾燥している時はさほどでもありませんが、水溶液に致しますと空気中から細菌を拾い、一夜の内に爆発的に繁殖します。夏場、気温30℃前後の湿度の高い所に墨をおきますと、墨が空気中の水分を吸収すると共に細菌が侵入し黴びや腐敗の原因になるのです。墨の製造が冬に行われるのは、空気中の細菌の少ないそして細菌の繁殖しにくい低温が大切だからです。高価な墨を細菌の餌にしてはこれ程悔しいことはありません。ご使用後は、磨り口・側面部の水分を良く拭いて、乾燥した所で保存して戴くことが最も大切です。多少の黴びには抵抗力がありますが腐った墨は使用できません。その墨を使いますと筆に細菌が移ります。そして筆を洗わないで次の墨を使いますと磨墨液に侵入し、この液で書かれた作品が梅雨時分に腐敗臭を発することさえあるのです。黴びの生えた墨をお使いの後は必ず筆を洗い、良く乾燥させておいて下さい。膠とは大変なやっかい物ですが、固形墨にとりましてこれ程良い原料は現在でもありません。

古くなってカスカスの墨を使う方法はありますか。

2016年9月26日 月曜日墨がカスカスになるのは、膠分が加水分解により炭酸ガスと水になり空気中に放出されたためです。その間に煤はどんどん凝集していますので、磨りましても水の中で分散することはできません。色調も膠気が無くなっていますので、濃墨の場合は艶のない絵の具の黒のような吸収色になります。実はこの墨が日本画で人物の頭髪を書く時に必要なのです。膠気の抜けた墨は簡単に見つかりませんので、普通は墨に胡粉を加え墨の艶を消して使うのですが、やはり白っぽさは目につきます。カスカスの墨に少し膠を足して使いますと思わぬ効果が期待できます。書に使う場合は水に日本画用の膠液を少し混ぜ、この薄い膠液で磨墨して淡墨で書きますと、筆跡には古墨の凝集が見られ、滲みは透明感のある明るいものになりますので、立体感のある思わぬ表現ができることがあります。鋒鋩の細かい硯を使い、力を入れないでトロトロになるまで濃く磨り下ろしてから希釈するのが大切です。水温も20℃以上あることが必要です。膠液の濃さはその古墨が持つ膠の残量とも関係しますので、色々お試し下さい。

墨が折れたり割れたりすることがあるが、どうすれば良いのか。短くなった墨は捨てるしか方法は無いのか。

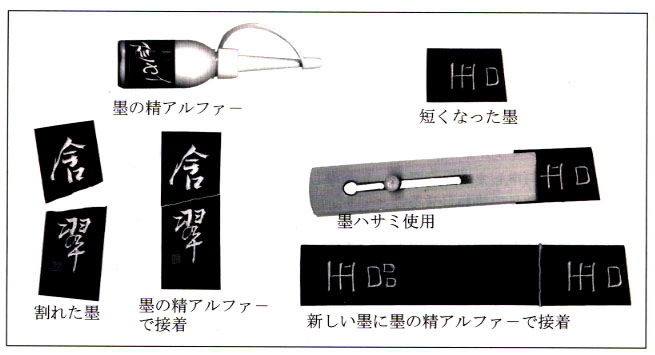

2016年9月26日 月曜日墨が細かく割れた場合は私たちメーカーの責任であります。申し訳ありませんが、返品して戴くようお願い致します。交換させて戴きます。何らかの外からの力が加わり折れた墨や、使い残りの短くなった墨は、そのままでは使いにくい物です。墨自身がもっている膠の接着力を利用して墨同士を接ぎ合わせることができます。その墨で少しドロつく程度の濃墨まで磨り下ろし、両方の接着面に塗り接合しますと両方の膠が溶け出し融合します。接着が悪いと磨墨中に外れる場合がありますのでご注意下さい。簡単な方法としては、墨用接着剤(墨の精アルファ)や、もし無ければ木工ボンドで結構ですからどんどん接いでお使い下さい。磨り口が斜めでは継ぎにくいので水平に面直しをして接着致しますと強度も強く墨磨機にもかかります。接着剤の乾燥皮膜は、水に溶けず磨墨液の上に浮き上がりますので割り箸の先ででも取って下さい。磨墨液には何ら問題はありません。パッチワ-クの様に大きさのまちまちの墨を接ぎ合わせ、これは自分だけのオリジナルの墨だと自慢される方もおられます。

温度で変わる粘さは、固形墨と液体墨では違いますか。

2016年9月26日 月曜日温度で変わる粘さの変化は、膠や合成糊剤の種類や使用量で変わります。

固形墨と液体墨の根本的な違いは、膠の持つ特徴であります18℃以下ではゼリー化して固まる性質にあります。

この現象をゲル化すると言います。

水温が18℃以下になりますと極端に粘度増加を起こし、温度が下がるに従ってプリン状に固まってしまいます。冬場の様に水温が低い場合は、硯で磨りましても粒子が硯の鋒鋩で削り落とされた瞬間にゲル化してしまい良好な発墨は望めません。この膠のゲル化を塩分などで止めたり、ゲル化の無い合成糊剤を使用しますと低温による粘度増加はありますが、流動性を失うことはありません。

冬場、野外や寒い室内でのご使用は液体墨の方が適しています。

固形墨の上手な使い方は室温、水温共に20℃以上にして硯も温め、この条件下でお使いになることです。墨自体の保存から見ますと気温10~18℃が最も適していますが、お使いになる時は20℃以上でお使い下さい。

しばらく使っている間に粘ってくるのはどうしてですか。

2016年9月26日 月曜日固形墨も液体墨も同じですが水分が蒸発するためです。湿度の低い温度の高い部屋では特に早く起こります。

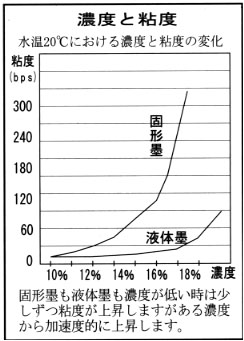

粘さは水分が一割蒸発したら、一割粘さが増すというものではありません

|

|

濃度とは液中に含まれる煤の量。墨の濃さは表現の大切な部分です。 |

一割蒸発すると粘さは2倍にも3倍にもなります。お使いの途中で粘くなった時に加える水の量は、手に感じる量の10%程度のごく少量から調節して下さい。水分蒸発の早さは、固形墨・合成糊剤液体墨・膠使用液体墨の順番になります。固形墨には乾燥防止剤は入っておりません。合成糊剤使用液体墨にはエチレングリコールと言う乾燥防止剤が入っています。この薬は乾燥を少し遅らせるだけで、乾燥しますと紙の上に残らず表具も問題がありません。膠使用の液体墨は塩分の関係で水分の蒸発は遅く、粘度の上昇も一番遅くなります。しかも書いた紙の上に塩分が残り、いつまでも完全に乾きませんので皮膜形成が悪く表具の際は注意が必要です。書いた文字の完全乾燥は線の締まりの上でも表具上も大変重要で、紙が乾いて少し縮むことが大切です。書いた紙が全然縮まないと言うことは、塩分が紙の上に残り完全乾燥ができないと言うことで皮膜形成も完全ではありません。また仮名書きなど少量の磨墨液の水分蒸発の調節はなかなか難しいものです。ある程度多い目に磨って戴くこと、表面積の小さい深さのある墨池を持った硯(写経硯等)を利用し粘度上昇を遅らせて下さい。

固形墨を磨った後、どれくらいが一番良い状態ですか。

2016年9月26日 月曜日硯の鋒鋩の粗密、水温にも大きく作用されますので一概には言えません。

細かく磨り下ろした場合はさほど増粘しませんが、粗く磨りおろした場合は時間と共に粗い粒子が水中で溶解して増粘します。

勿論墨造りも大きく関係します。

一般的に言えることは、水温が20℃以上であれば膠の溶解が早いので均一に分散する時間はさほど要りませんが、水温が低いと膠の持つ低温でゲル化するという性質のため、均一にならないばかりか、磨り下ろしの際に固まる場合すらあります。

良い分散液を造るためには硯も水も20℃以上が必要なのです。

冬場はお湯をお使いになることをお勧めします。

室温が20℃以下であれば40~50℃のお湯を硯に注いで磨って戴きますと良く分散致します。

分散状態を知るためには淡墨にして筆跡の濁りを見て下さい。

練りの悪い墨や、膠の力の落ちた古墨は墨自体の問題ですので時間をおいても分散の改良にはなりません。

淡墨に透明感が感じられたらきれいに分散しています。

ご注意戴きたいのは時間をおけばおくほど良いと言うものではありません。

夏場などに長い時間をおきますと、加水分解により膠の力が急激に無くなり粒子の凝集が始まると宿墨状態になりますし、腐敗の心配もでて参ります。

宿墨の面白みを求められる場合は別ですが、磨墨液は磨ったその日中にお使いになるのがベターです。

油煙墨と松煙墨では硯を代えた方が良いのですか。

2016年9月26日 月曜日松煙墨でも油煙墨に近い粒子の細かい煤を使った物がありますが、大変高価で現在は手に入れることは難しくなりました。

現在手に入る松煙墨の粒子は油煙墨の粒子より粗く、油煙墨に比べ色調も吸収色です。

また粒子は単体で分散するのではなく凝集体で分散しますので、細かい鋒鋩の硯で磨る方がよりきれいになります。

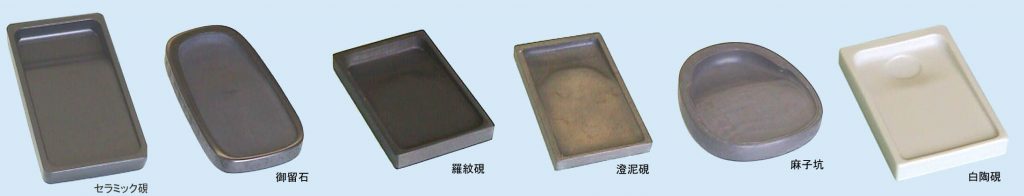

作品制作上での効果を考えますと一概には言えませんが、固形墨の分散液は硯の鋒鋩が作り出す分散液でもありますので、松煙墨にはより細かい鋒鋩の硯が良く、淡墨時の透明感も冴えると思います。

作品の効果として少し距離を置いて見る大作の場合は、松煙墨の吸収色を利用して、少し粗目の硯をお使いになるのも面白いかと思います。

墨と硯の相性についてはどうでしようか。

2016年9月26日 月曜日難しいご質問でお答えのしようがありません。墨が少し硬くても柔らかくても、硯に吸い付くように滑らかに磨れるのが相性が良いと言うのでしようか。

硯の鋒鋩の硬度のムラもありますし、墨の練りの不均一さによるグリつきにもよりますのでなかなか難しいことです。

ただ松煙系の直火焚きの煤を使った墨(青墨)は粒子分布の広いもので、その凝集体も大きいものですから細かい鋒鋩の硯が適しています。

青墨を淡墨でお使いの時は、できるだけ細かい鋒鋩の硯をお使いになられた方が墨色も冴えますが、お好みにもよりますので一概には申し上げられません。

墨造りの立場から申しますと、どの硯にも相性のいい、素直な墨造りが大切と考えています。

電動墨磨機の墨色について。

2016年9月26日 月曜日数多くの墨磨機が販売されておりますが、全機種を試したことがありませんので当社の機械について申し上げます。

良い磨墨液を得るための条件は手磨りも機械磨りも同じです。

過度の荷重をかけないこと、墨が水の中に浸かったままになっていないことです。

磨る時に墨が1cm近く水の中に浸かっている状態で磨りますと、墨がどんどん水を吸い膨張致します。

膨張して柔らかくなった墨を磨りましても溶解しているようなもので、均一な分散は得られません。

墨の劣化・腐敗の大きな原因になりますし、後の処置を誤りますと墨その物を駄目にしてしまいます。

私は墨屋に生まれましたので、毎日墨を磨らねばなりません。それも多い時には数十挺に及びますので大変な重労働です。

この重労働を少しでも緩和したいために作りましたのが現在の当社の墨磨機です。

その特徴は硯板が斜めにセットされています。

その傾斜の半分まで水を入れることにより、墨は過度に水に浸かりません。

また傾斜させて回転させることにより固定された墨の硯にたいする接点は面から点に変わります。

荷重は手磨りよりも少なくてすみますし、墨に上下運動が加わりますので水に浸かる時間は半減され、手磨りに近い複雑な磨り方になります。

機械ですから手磨りのように自然な荷重の変化を加えることはできませんが、一定した粒子分布の淡墨にご使用戴ける磨墨液が得られます。

墨は硯の鋒鋩が作り出す分散液でありますから、硯板を変えることにより様々な磨墨液を作り出すことができます。

合成硯板は天然硯より少し粗いのですが、磨墨時間は短くてすみますし、普通の濃さ以上でお使いの場合は墨色に何ら問題はありません。

淡墨の美しい滲みを大切にされる場合は、磨墨時間は倍程度掛りますが、鋒鋩の細かい天然硯板(坑仔岩)をお使い下さい。

最近滲みの強すぎる紙をよく見かけますが、淡墨で筆跡も残らない分散の強い紙には、合成硯板のような鋒鋩の少し粗い物が良く合います。

当社の合成硯板は宋坑の鋒鋩に良く似たもので、濃墨でお使いの時には便利なものです。

※墨磨機の上手な使い方。

手磨りも機械磨りも同じです。 2O℃以上の水温でトロトロになるまで濃く磨って戴くことです。

それ以外に大切なことは、磨墨時に墨を過度に長い時間水に浸けないこと、浸けなくて済むような機構の機械が扱い上便利です。

淡墨の滲みについて。

2016年9月26日 月曜日1.筆跡より滲みの部分が澄んだものか、そうでないか。

墨を造る時に必要な膠の量と書く時に必要な膠の量に違いがあります。

造る時に必要な膠の量が少し多いため、新墨は粘るとか暢びが悪いと感じられると思います。

新墨時は墨自体15~20%の水分を含んでいます。

冬場はゲル化により内部の水分を吐き出し、気温が20℃を越えますと空気中から水分を吸収して加水分解を起こすという変化を繰り返します。

この間に膠が分解され造る時に必要な膠量から書く時に必要な膠量へと近づいて参ります。

墨の最も変化の激しいのは製造後3~5年間で、それ以後は墨の水分量もおかれる環境により異なりますが安定して参ります。

新墨はこの3~5年間に減少する膠の量を織り込んで造っているとも言えるのです。

緻密に造られた新墨の淡墨は、筆跡と滲みの色の差はそれほどありません。

滲みの透明感もあまり感じられませんし立体感も弱いものです。この原因は筆跡の粒子と滲みの粒子が良く似た大きさの微粒子であるためです。

年数の経過と共に加水分解により膠が少しづつ減っていきます。

長い分子が切断され短い分子が多くなりますと、煤も少しずつ凝集して参ります。

微細な凝集体が紙の繊維内部に絡み付き、そこを濾過したより細かい粒子が滲みとなりますので透明感がでて参ります。

また筆跡と滲みの差が大きくなりますので立体感もでて参ります。

この美しさをより良いものにするためにも緻密な墨造りが必要であります。

また墨の保存におきましても湿度の多い所に置きますと、加水分解が活発に起こり膠の分解も早いので、煤の凝集体も大きく育ち墨がボケると言う状態になるのです。

このような墨でも少し膠を加えた水で磨ってやりますと、思わぬ表現ができることがありますので大切にして戴きたいと思います。

墨は湿気の少ない所に保存することが大切なことはお解り戴けたと思います。

2.煤の種類で滲み方、滲みは変化するのか、また膠の影響は。

均一な固い粒子の油煙の滲みも美しいものですが、一面立体感に欠けると思います。

淡墨で面白いのは、粒子径の幅の大きい松煙系であります。

特に赤松から採る純植物性松煙は木片をそのまま燃やしますので、地中の栄養分である硫黄分や燃焼時の灰分など雑多な不純物が含まれております。

そのため膠の劣化は油煙墨より早く進み、茶系が青系に変化したり、芯と滲みの変化が早く立体感に勝っています。

芯と滲みの変化は、墨の枯れに従ってどんどん変化するものですし、最後は膠分を失い煤の塊の様になり墨としての生命を終えます。

淡墨用の墨は煤の分散を良くし、経年変化に耐えるためにより安定な分子の短い膠を多く使い、より緻密な墨に造ります。墨の寿命も一般の墨と比べて2~3倍の寿命となります。

加水分解による抵抗力も増し墨の枯れも遅くなりますが、黒さにおいては少し物足りません。

3.筆跡の交わったところに後先の差がはっきり現れるのはどうしてか。

緻密に造られた墨は、はっきり表れるのが普通です。

古墨になって膠気の落ちた時には、この約束事が崩れる場合があります。これは膠の力によるものです。

淡墨の場合、先に書いた線の筆跡と滲みは膠の力が働いていますので、後からの線は、その膠の力に弾かれて余白のような空白ができ、下に潜ったように見えます。新墨の力が強い時ほど顕著に出ますが、膠の力が弱くなるにつれその余白は小さくなり、最後には後の線が先の線の上に乗るようになります。

墨の方から言えば、膠力の低下によるものですが紙との関係もあります。

また最近の画仙紙の中には現れないものを多く見かけるようになりました。

これまでのトロロアオイ(黄葵)に代わり化学糊が紙漉きの主流になってから多くなったように思います。

化学糊が悪いのではなく、その使い方が拙いのだと思います。これまでに販売されている画仙紙を全国(北海道~九州)から集めて試験致しましたがほとんど化学糊でした。最近は、分散の強い紙が増えているようで交わりの差の幅が小さくなってきているように思います。

中には訳の分からない滲み方をする紙がありました。

淡墨で汚いものは濃く書いても良いとは思いません。

紙のサンプルを入手した場合、試墨用の墨を決め、淡墨で事前にお調べ戴くことが大切です。

※液体墨では、分散剤や界面活性剤の使い過ぎで、淡墨で使いますと滲みばかりで筆跡の残らない物もたまにあります。分散し過ぎで起こる問題でありますので、普通の濃さ以上でお使いの場合は問題あり‘ませんが、筆の毛の脂肪分を抜くことがありますから、ご使用後は良く筆を洗われた方が良いと思います。