墨・和文具のお話し (墨1)

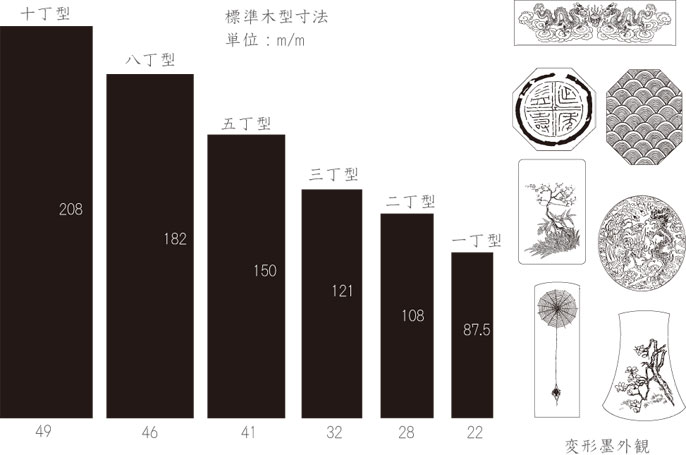

■墨の大きさと形

日本の墨は十五グラム(四匁)を一丁型とし、この倍数によって二丁、三丁、五丁型と大きくな

ります。中国の墨は一丁型は六百グラム(一斤)を基準としているため、一/二、一/四から最小

は一/六四まであり、数字が大きくなるほど形は小さくなります。墨の形は一般的に長方形が実用

向きですが、長い歴史なかで多種多様な形式が考えだされ、今でも変形墨として残っています。

現在でも変形墨は先生方の題字墨、記念墨として製造しています。

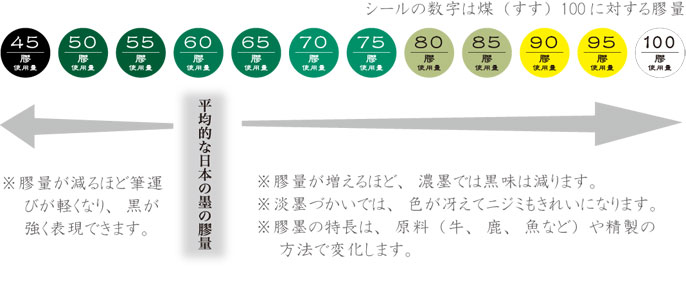

■膠(にかわ)で変わる墨の特長

理想の表現に合った墨選びのために、墨運堂は固形墨の膠の量を表記しています。

■膠の量と墨の種類

均質で流動性の良い膠を使うと、膠量が少なくなるほど基線の黒をよりしっかり表現できます。

均質で流動性の良い膠を使うと、膠量が少なくても基線の黒をはっきり表現できます。

膠量が多いため、ニジミは十分にでるが、基線の強さが減る傾向です。

※基線とは、筆が通った跡(芯)のことです。

※水9ccに墨1gを磨り込み、10%の磨墨液をつくり、20ccの水で希釈した淡墨で比較しました。